渓流釣り用語集 か行

四国の渓流釣り

| 四国の渓流釣り 渓の雑学 渓流釣り用語集 か行 |

四国の渓流釣り |

|

索引⇒⇒⇒⇒⇒お探しの行にジャンプします。 |

| 行 | 用語 読み |

説明 | ||||||

| か行 | 狭 かい・きょう |

両側から山が狭まった場所 | ||||||

| ガイド役 がいどやく |

渓を良く知ってる者が案内すること。 | |||||||

| 海抜 かいばつ |

海面から計った高さ 標高(東京湾の平均潮位が基準) | |||||||

| 概念図 がいねんず |

尾根と谷を表す線で書いた略地図、大きな滝やゴルジェも記入する。 | |||||||

| 核心部 かくしんぶ |

渓相が一番変化に富んでおり良く釣れる場所、滝と渕の連続突破が核心部になる場合が多いが危険度も増す。 | |||||||

| 確保 かくほ |

転落を防止するためにロープなどで身体を固定すること | |||||||

| 標高差 ひょうこうさ |

自分の足で釣り上がり撤退した標高の差 | |||||||

| カケアガリ かけあがり |

深場から浅場にかけて川底が傾斜しているところ | |||||||

| ガス がす |

山にかかる霧の俗語。景色が悪くなるのみならず、位置や方向を見失う危険がともなう | |||||||

| 型 かた |

魚の大きさ。 ⇒⇒⇒⇒「型がいい」「型がイマイチ」など |

|||||||

| 肩 かた |

山頂や尾根の近いところに張りだした平らな場所 | |||||||

| 滑落 かつらく |

バランスを崩し斜面を転がり落ちる事。山岳や渓流でもっとも危険な事故になる | |||||||

| カマ かま |

滝下の滝壷のこと。また、淵のことをいう場合もある。 | |||||||

| 空荷 からに |

ザックを背負わないこと、重たい荷物を持たないこと | |||||||

| 涸れ滝 かれたき |

普段は水が流れていないが、増水したときに水が流れ落ちる滝をいう。 | |||||||

| 涸れ谷 かれだに |

水が流れていない谷、雨が降ったときだけ水が流れる谷。地下に水が伏流している場合もあるので山との関係を確認する。 | |||||||

| ガレ場 がれば |

沢状の地形で岩、小石が崩れころがっている斜面をいう。 | |||||||

| 川通し かわとおし |

林道や登山道もないため、川の流れに従って遡行すること | |||||||

| 完結 かんけつ |

谷川を出合いから魚止めまたはピークまで詰めること。 | |||||||

| ガン玉 がんだま |

オモリの一種。小さい方から順に5号から1号、Bから7Bなどの大きさがある。 | |||||||

| キープ きーぷ |

釣り上げた魚をリリースしないこと。 | |||||||

| キジ撃ち きじうち |

山中での用便のこと。藪などの物陰に潜んでじっとしている様子がキジに似ているからそう呼ばれる | |||||||

| キジ餌 きじえ |

シマミミズのこと。 | |||||||

| 木化け きばけ |

渓魚に気付かれないように木になったつもりで釣りをする様子 石化けも同じ意味で使う |

|||||||

| キャッチ&リリース きゃっちあんどりりーす |

渓流では条例や漁協が大きさの小さい魚を川に戻すように指導している。また川によってはC&R区間が設けられていいる川もあり、ここでは釣った魚を必ず放さなければならない | |||||||

| 急登 きゅうと |

傾斜が急なルートを登ること | |||||||

| 峡谷 きょうこく |

谷幅に比べて深さが著しく深い谷。 | |||||||

| 銀化 ぎんげ |

海へ下るアマゴで体色が銀色に変化したもの。銀化アマゴが海へ下るとサツキマスになる。また、ダム湖に下り渓に遡上するものも銀化することがある。 | |||||||

| 銀座 ぎんざ |

釣り人が多い谷を揶揄して云う | |||||||

| 草付き くさつき |

岩肌やガレ場で草が生えているようなところ。手がかりが何もないときは、草をまとめて掴んで手がかりにすることがあるが根が浅く危険なので止めた方がいい | |||||||

| 鞍 くら |

屏風のようにそびえ露出した大きな岩場、谷名に蔵、倉、鞍 などがつく場合は、露岩や断崖のあるところが多い。 | |||||||

| クラック くらっく |

岩などの割れ目 へつるときの手がかりにする場合がある | |||||||

| クロカワムシ くろかわむし |

川に生息する体長2〜3cmの水生昆虫で、ヒゲナガトビケラの幼虫の事 | |||||||

| 食わせる くわせる |

針についた餌を工夫して魚に食わせる事を言う。 | |||||||

| 渓相 けいそう |

渓流の流れや岩の状態など渓全体の様子 ⇒⇒⇒⇒「渓相がいい」 |

|||||||

| 渓流 けいりゅう |

河川の上流部の事を言う、更に奥を源流といい区別する場合がある。 ⇒⇒⇒⇒本流釣り・渓流釣り・源流釣り |

|||||||

| 下界 げかい |

釣りを止めて帰る場所 渓流に対して平地での生活のこと | |||||||

| 外道 げどう |

対象魚としている魚以外をすべて外道と言う | |||||||

| 獣道 けものみち |

山にすむ動物の通り道。人の踏み跡と似ているため紛らわしいので気をつけよう | |||||||

| ケルン けるん |

岩の上など見易い個所に数個の石を積み重ね、通過の証拠などにする。 | |||||||

| 健脚 けんきゃく |

足腰が強く、厳しい渓でも長い距離を歩けること | |||||||

| 懸垂 けんすい |

懸垂下降、懸垂登坂 全んどの体重をロープ1本にあずけて降りたり登ったりすること。無茶苦茶危険なのでやりたくない。 | |||||||

| 源頭 げんとう |

川の源となる頂の山。または、川の水流が生まれる場所。 | |||||||

| 源流部 げんりゅうぶ |

谷の上流部、地形図の水線切れ付近。 | |||||||

| ゴア ごあ |

ゴアテック 雨などの水は通さず、汗などの水蒸気は通すので蒸れないため雨具の素材に適している。 | |||||||

| 高度計 こうどけい |

今いる位置の標高を気圧計によって測定する計測器 カシオ プロトレックが有名 |

|||||||

| 合目 ごうめ |

登山口から山頂までの標高を10区分したもの 1合目が一番下 10合目が頂上 |

|||||||

| 合流点 ごうりゅうてん |

本流と支流など流れが出会う所。出合い。 | |||||||

| ゴーロ ごーろ |

大きな岩がゴロゴロしている状態 ゴーロ帯ともいう | |||||||

| 小尾根 こおね |

頂上をつなぐ尾根ではなく、頂上や稜線から分かれて山裾に向かう尾根 | |||||||

| 漕ぐ ごぐ |

薮や雪などを掻き分けて進むこと。 | |||||||

| 黒点 こくてん |

渓流魚の腹部に着いている黒い点のこと、天然魚は黒点が多い | |||||||

| コッフェル こっふぇる |

アウトドアで使用する小型でコンパクトに収納できる調理器具のこと。 | |||||||

| 瘤 こぶ |

尾根にある小さな隆起 | |||||||

| ゴボウ抜き ごぼうぬき |

掛かった魚を玉網等を使わずにそのまま抜きあげてしまう事。 | |||||||

| 小屋場 こやば |

猟師たちが小屋を作るのに適した場所。水場が近くにあり、風水雪害に見舞われず、暖かい平らたい場所。 | |||||||

| コル こる |

col 稜線上の凹所 鞍部ともいう | |||||||

| ゴルジュ ごるじぇ |

谷の両岸が狭まった細い箇所のこと、両岸が断崖絶壁になって(喉のように)いる。 | |||||||

| 渓の雑学 バックナンバー |

|

遡行管理方法 | ||||

| 2004/10/16 遡行データは、要点をまとめてデータベースにするといいでしょう。日付・天候・水系名・川渓名・同行者・釣果・地形図名・・・・・・2、300貯まってくれば、並び替えをするだけでも楽しくなりますよ 私の遡行管理方法について紹介します。 |

|||||

| 四国の岩魚 | |||||

| 2004/3/22 四国にも岩魚が生息する。私が確認しているだけでも、本川村、加茂川の上流部、嶺北、穴吹川上流 、貞光川の一部、祖谷川源流部など・・・・・しかし、本来四国はアマゴ域、岩魚は生息していないはずである。では、何故か?・・・・ |

|||||

| 2001年度総括 | |||||

| 2001/12/02 最近、昔からの相棒に見放され、一人で入渓することが多かった私の渓流釣りだが、今年の初めに『四国渓師会』という渓流釣りクラブを開いたこともあり、多くの方々と入渓することに恵まれた。一人で自由気ままに渓を遡行し釣りをするのもいいが、同行者と共に渓を語り、釣果を喜び合い、助け合いながらきつい遡行をして、とにかく楽し釣りができました。 |

|||||

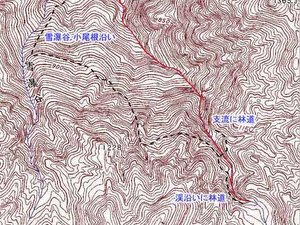

| 林道の見つけ方 | |||||

| 2001/10/20 源流域を辿って渓の源頭へ 混血など無関係なネイティブなアマゴに逢える。 原始の昔から続く手付かずの自然林の中で呼吸する事の素晴らしさ。日常とは、全く違う世界に酔いしれる。 しかし、無理をして高巻きした大滝は下りたくないし、川通しは滑って危険である。一体、どうやって帰ったらいいのか?急に心細くなる。そういったとき、頼りになるのが林道の存在です。 |

|||||

| 燻製の作り方 | |||||

| 2001/10/20 渓で釣った渓魚をおいしくいただくにはいろいろな方法があります。 ノーマルなところで塩焼き、味噌の蒸し焼き、刺身、から揚げ、燻製等など、その中で私が最も好きな燻製の作り方について紹介します。 |

|||||