林道の見つけ方

四国の渓流釣り

|

|

| 四国の渓流釣り 渓の雑学 林道の見つけ方 |

四国の渓流釣り |

|

源流域を辿って渓の源頭へ |

|

|

|

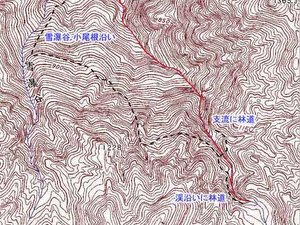

サブ渓筋 増水によって作られた、渓筋横のサブ渓筋、または、渓筋とサブ渓筋の盛り上がったところには、林道になっているところが多い。 林道になっていなくても、歩きやすいため川通しで帰る場合利用すると楽です。 |

|

|

緩斜面 林道は、渓筋に通っていることが多い。渓筋から2〜30mまでの高さに緩斜面がある場合、登って確かめてみることだ。踏み後があればラッキーです。 |

|

テープ 登山道になっている場合、木の枝にテープを巻いてある。 テープの他に、 空き缶を枝に差している スーパーの袋を枝に吊るしてある ケルン(石を積み重ねたもの) 竿先だけでなく、周りの風景に目を向けていると、自ずと林道につながるヒントが見えてきます。 |

|

|

植林道、伐採道 植林がある場合、必ず林道はある。 メインとなる林道が1本通り、枝分かれしている事が多い。枝分かれしている道が見つかれば、メインの林道につながっている。 左の林道は、自転車でも走れそうな林道だった。 |

|

標識、看板 看板の目的は、人に見てもらうためだ。だから看板の横には、林道があると考えて良い。渓から見上げて、上のほうに看板が見える場合、確かめる事が必要だ。 |

| その他の目印 | |

| 橋 石垣 取水堤防 鉄塔 廃屋 炭焼き跡 上流二又 小尾根 雑木の鉈跡 |

林道の付いている位置が変わったことを示す。 どちらからどちらへ変わったのかを確かめておけば、納竿点でどちらの斜面に登ればよいのかの目安になる。 崩れやすい林道の渓筋を補強してある。 点検道がある。 電力会社が管理しているため、よく手入れした点検道がある。 林業が盛んな頃にできた家や炭焼きの窯 そこから、下界に向かって林道が伸びている。 長く使われていない場合、荒れていることが多いので注意が必要 上流になればなるほど、渓と林道の距離は短くなる。 また、上流で二又になっている場合、真ん中の斜面に、尾根ルートを付けることが多く、渓を交差して尾根筋に続いている。林道が交差するところを見つければ楽勝で帰ってこれる。 尾根までの距離が短い場合は、斜面を登ってみても損はない。半分以上の確率で林道はある。無い場合でも歩きやすい ただ、ハッキリしない林道の場合、尾根の突端が急斜面(絶壁)となり、厄介である。突端まで行かないうちに、地図で確認して、緩斜面を見つけて渓筋に降りるのが懸命である。要は、尾根筋と渓筋をうまく使い分けることが大事である。 人が通った跡であることは確か、新しいもので信頼ができる。 ただ、迷って雑木を切りながら進んだ跡かもしれないので注意が必要 |

| 渓の雑学 バックナンバー |

| 四国の渓流釣り用語集 | |||||

| 2011/04/09 四国の渓流釣りで使っている渓流釣り用語について説明しています。 |

|||||

|

遡行管理方法 | ||||

| 2004/10/16 遡行データは、要点をまとめてデータベースにするといいでしょう。日付・天候・水系名・川渓名・同行者・釣果・地形図名・・・・・・2、300貯まってくれば、並び替えをするだけでも楽しくなりますよ 私の遡行管理方法について紹介します。 |

|||||

| 2001年度総括 | |||||

| 2001/12/02 最近、昔からの相棒に見放され、一人で入渓することが多かった私の渓流釣りだが、今年の初めに『四国渓師会』という渓流釣りクラブを開いたこともあり、多くの方々と入渓することに恵まれた。一人で自由気ままに渓を遡行し釣りをするのもいいが、同行者と共に渓を語り、釣果を喜び合い、助け合いながらきつい遡行をして、とにかく楽し釣りができました。 |

|||||

| 四国の岩魚 | |||||

| 2004/3/22 四国にも岩魚が生息する。私が確認しているだけでも、本川村、加茂川の上流部、嶺北、穴吹川上流 、貞光川の一部、祖谷川源流部など・・・・・しかし、本来四国はアマゴ域、岩魚は生息していないはずである。では、何故か?・・・・ |

|||||

| 2001年度総括 | |||||

| 2001/12/02 最近、昔からの相棒に見放され、一人で入渓することが多かった私の渓流釣りだが、今年の初めに『四国渓師会』という渓流釣りクラブを開いたこともあり、多くの方々と入渓することに恵まれた。一人で自由気ままに渓を遡行し釣りをするのもいいが、同行者と共に渓を語り、釣果を喜び合い、助け合いながらきつい遡行をして、とにかく楽し釣りができました。 |

|||||

| 燻製の作り方 | |||||

| 2001/10/20 渓で釣った渓魚をおいしくいただくにはいろいろな方法があります。 ノーマルなところで塩焼き、味噌の蒸し焼き、刺身、から揚げ、燻製等など、その中で私が最も好きな燻製の作り方について紹介します。 |

|||||