四国の山歩き 2015/12/22 晴れ

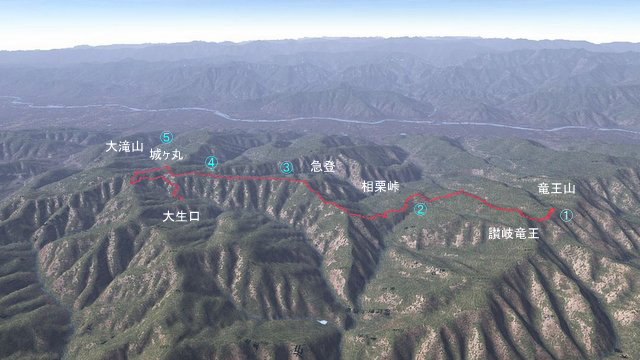

カシバードによる遡行図

Start

竜王山(10:30)-

相栗峠(12:00)-

急登(12:20)-

苫尾峠(14:20)-

大生峠(15:05)-

城ヶ丸(15:30)-

大滝寺(15:50)-

大滝山(16:00)-

中腹線遊歩道入り口(16:20)-

大生口(17:10)

End

竜王山(10:30)-

相栗峠(12:00)-

急登(12:20)-

苫尾峠(14:20)-

大生峠(15:05)-

城ヶ丸(15:30)-

大滝寺(15:50)-

大滝山(16:00)-

中腹線遊歩道入り口(16:20)-

大生口(17:10)

End

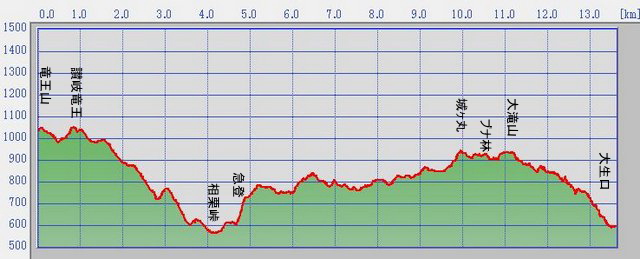

標高マップ

阿讃縦走の三角点

①阿波竜王 4等

①阿波竜王 4等

1059.7m 10:30

②美女 4等

②美女 4等

776.3m 11:30

③平帽子 3等

③平帽子 3等

778.6m 13:15

④苫尾 4等

④苫尾 4等

818.9m 14:30

⑤大滝山 2等

⑤大滝山 2等

943.3m 15:30

前回の五岳山から里山モードに入りました。

雪山も良さそうだけれど渓流解禁日からしばらく雪まみれになってしまうことを思えば山歩きは雪無しでいいだろう。

四国百名山狙いで竜王山-大滝山の阿讃縦走を歩くことにした。

郷土香川のブナは竜王山に数本と大滝山にブナ林林が残っているらしい。どんなブナ林なのかムチャクチャ楽しみである。

去年の「大川山-竜王山 阿讃縦走」に引き続いてGROに支援を仰ぎました。

大滝山の登山口 大生口に車を置いて竜王山頂上まで送ってもらいました。

今回も出発間際まで「一緒に歩こう」と誘ったが断られた。

竜王山山頂からスタート

讃岐竜王山(1050m) 山頂は香川県側にある。竜王山は徳島で讃岐竜王山は香川にあるような印象が強い

実際に三角点の名称は阿波竜王山です。

実際に三角点の名称は阿波竜王山です。

香川県民としてはチョット寂しいような気がしているのは俺だけか?

竜王山-大滝山の阿讃縦走路には松が多い。

墓標みたいで評判が良くない相栗峠の「大滝山登山口」

階段を登ると茅が刈り取られ干してあった。山間の集落では、まだまだ茅葺きの屋根が残っています。

手間は掛かるけど、その土地の暮らしに合った合理性があるのでしょう。

長い木の階段を上がると広場にでた。その先に展望台がある。

どんな景色が見えるのか? うぅーん。なんとも中途半端な展望

少しばかり時間だが展望台に寄り道をしたことを後悔しながら縦走路に復帰した。

目の前に何処までも続いていそうな坂が現れた。

これが四国3大急登に数えられる「相栗の急登」、あとの二つは「伊予富士山頂の急登」と「石墨山石割峠の急登」らしい。

先日登った「伊予富士山頂の急登」より距離は短いが西黒森の急登が大変でした。急登と言えばW渓の300m尾根登り、道はないけど平均斜度は40°以上3時間の荒技だった。

標高差150m弱、平均斜度が35°さてどんなものか???ロープに頼らないと登るのは無理、息が上がって休憩するにもロープを握ったまま・・・・笑うしかない急登を20分かけて登りました。

バテバテのシャリバテ 急登を登り切ったところに置いてあるベンチで長めの昼食になりました。

細尾峠 この辺りは稜線が痩せ尾根です。

苫尾峠 10分程登ると苫尾の三角点があります

大生峠 車を置いてある大生口登山口に続いています。

苫尾峠と大生峠は中間遊歩道で結ばれて県道まで下ることができます。

相栗の急登を登り切れば、後は快適な縦走路です。

大生峠-城ヶ丸間の登りは少々キツかった。

城ヶ丸山頂(943m)

『大滝山 城ヶ丸 943.3m』微妙な山頂指標です。

大滝山の山頂(946m)は大滝寺敷地内にあるため山頂指標と三角点がありません。

城ヶ丸から大滝山山頂に続く稜線の間にブナ林が続きます。

ここのブナはスマートでゴツゴツしたコテコテのブナは見かけない。愛媛や徳島の標高が高く環境が厳しい場所と比べると穏やかで育ちがいいからでしょうか?。

それにしてもこの稜線は、やたら看板が多い。

指標、県の境界、大滝寺注意書き、マナーの呼びかけ、マムシ注意etc

数百m毎に同じ看板が繰り返されるのでブナの感動もテンションが下がります。これだけやらないと行政の責務が果たせないとは、大変な時代ですね。

自然相手の遊びは自分に恥じない行動と自己責任が基本なんだけどね。

大滝山山頂(946m)

登山者と大滝寺の関係はあまり良くないと聞くが、山頂の標識は地面に伏せられていた。

気兼ねしながら、静かに参拝を済ませた。

展望台と休憩所の指標に誘われて山道に入った。

休憩所はあったが展望台が見つからない・・・・中腹線遊歩道入口までの短い区間、舗装された県道を歩く、植林が伐採された隙間から高松方面が僅かに見え今日1番の展望かも知れない。

縦走ルートだから仕方ないんだろうけど、見通しが利かない展望台、鉄塔の金網越しの展望、植林伐採からの灌木越しの展望

今日の遡行は展望に恵まれなかった。

稜線のブナは郷土香川にもブナが残っていることが驚きと感激だった。

しかし、今年は愛媛や徳島の深い山中で多くの大ブナを見ているだけに、ブナ林と言うよりもブナ並木といった感じだった。

遊歩道を進むと渓筋に大ブナが現れた。

そして、稜線を見上げると急な渓筋を挟んだ斜面に、これでもかとブナが立って枝を広げている。まさに、ブナ林だ・・・・他の場所と比べても遜色はない。

車を山頂に置かず登山口に置いて渓に沿って歩くルートは大正解だった。

次の渓はツガ系の針葉樹の大木が渓筋を埋めていた。

遊歩道はザレが入っているが斜面に体重をかけ足元に注意を払えば危険はない。

次の渓は石に苔が付いた斜面にブナを交えた広葉樹林が広がっていた。

紅葉の時期なら感動的な空間になるのは間違いない。

ケアキ林は遊歩道が県道に戻ってしまうのでパスした。

渓を挟んで対面に見える。(陽が当たって居る場所)大ケヤキは樹齢300年と言うから間近で見れば、きっと凄いんだろうな。

結構余裕があると思っていたが今日もギリギリの時間まで山中に居る。

「ヘッドランプがあれば何とかなる」 この考えがいけないのである。

今日は冬至、一年で昼間の時間が最も短い日だ。しかし、日の出が最も遅く、日の入りが最も早いのではない。日の入りが最も早かったのは2週間前で、あれから5分ほど遅くなっている。日の出が遅くなるのは、まだ20日先のことだ。

そろそろ、大生峠から下ってくる登山道と最初の分岐が出合ってもいい頃なのだがおかしい。

スマホGPSで確認してみると遡行軌跡と地図の林道が大きくズレている。道を間違えたか・・・・1本道で分岐はなかったはず至る処に指標があるのだから分岐があればそれを示す指標があるに違いない。

GPSのトレースも遊歩道に入る前までは地図上の林道と一致しているか? 県道まで引き返すには遠いし、もう少し先の2本目の交差まで行って考えることにする。

少し進むと大生峠と大生口分岐の指標が現れ、あとは標高を150m下るだけだ。

何とか明るい内に大生口の登山道口まで帰ってきた。

縦走路と渓筋の遡行で大滝山の写真がない。上手い具合に月が出てきたが大生口からでは樹木に覆われて何処が大滝山なのか分からない。

大屋敷集落の広くなった車道から大滝山と月を一枚

遡行データ

遡行距離13.6km

標高差400m(相栗峠-大滝山)

竜王山(1060m)-讃岐竜王(1050m)-

相栗峠-急登-苫尾峠-城ヶ丸(943m)-

大滝寺(946m)-中腹線遊歩道入口-大生口

遡行距離13.6km

標高差400m(相栗峠-大滝山)

竜王山(1060m)-讃岐竜王(1050m)-

相栗峠-急登-苫尾峠-城ヶ丸(943m)-

大滝寺(946m)-中腹線遊歩道入口-大生口

コメント