四国の渓魚放流状況を深読み

四国の渓流釣り

|

|

| 四国の渓流釣り 渓の雑学 四国の渓魚放流状況を深読み |

四国の渓流釣り |

| 2017年『四国の渓魚放流状況』を更新しました。 ⇒四国の渓魚放流状況 去年から、放流量が全期間(35年分)だったのを10年間に変更した。 これは、アマゴの寿命やページの見やすさを考慮した結果です。 ただ、見やすくなったか?と問われれば数字の羅列だけなのでそれなりですね。 渓流釣りをはじめてから四国のアマゴ放流量データを蓄積してきました。 36年間のデータがあります。 グラフ化して『四国の渓魚放流状況』の傾向を見やすくしました。 直接的には漁協の放流量の増減 また、四国の渓流釣りの将来がどうなっていくのか深読みしました。 データ元は釣り情報雑誌 釣り情報(四国版)、名前が変わって釣り画報(四国版)です。 |

|

| 四国の渓魚放流状況 四国の放流状況は2001年から下降傾向が続き1991年ピーク時の半分になってしまいました。 ここ2年の増加傾向は徳島・那賀川漁協が放流量を増やしたことが起因しています。 県別では、愛媛県・徳島県が減少傾向、高知県が2004年をボトムに増加傾向になっている。 高知県の2004年のボトムは最大放流していた嶺北漁協が「放流しなくてもアマゴは足りている」と宣言して放流をやめた年です。 それでは県別に渓魚放流状況を見ていきましょう。 |

| 愛媛県アマゴ放流状況 面河川: 2008年まで毎年40万尾越を放流していたが減少傾向が止まらない。 加茂川: 2005年まで20~15万尾放流していたが2006年以降7万尾前後 銅山川: ピーク10~7万尾放流していたのが3万尾前後に減少している。 去年より1万尾増やしたのは遊漁料の遊漁料値上げの辻褄合わせで一時的なものだろう。 近年、ダム湖畔に大型のニジマスを放流しているのはブラックバス対策だと聞いている。 その一方でブラックバスを追加魚種に申請しようとする動きがあるのは何故か? 銅山川中・広見川・来村川がアマゴ放流事業を停止した。 |

| 徳島県アマゴ放流状況 那賀川: ピーク90万尾あった放流が40万前後まで減少している。 徳島の減少傾向は那賀川の放流量減少と重なっている。 吉野川: 20万前後の安定した放流があるが、ここ最近微減傾向が続いている。 鮎喰川・勝浦・海部川に放流量の変化はない。 |

| 高知県アマゴ放流状況 嶺北: ピーク50万尾あった放流が15~10万尾前後まで減少している。 ここ10年は15~10万尾の上下があるものの傾向的に見ると微増で右上がりになっている。 物部川: 2009年まで10万尾以下だった放流量が20万尾前後まで増加傾向にある。 鏡川: 近年、放流量を伸ばしている。また、発眼卵放流も継続されている。 比較的小さな河川であるため放流効果が釣果に現れやすいと思われる。 (まだ釣りに行ったことがないので詳しい状況がわかりません) 高知県の放流量増加傾向は物部川・鏡川・嶺北の増加が起因している。 |

| まとめ 四国の渓魚放流量は減少傾向にあります。 放流する河川は山間部にあり人口減少や漁協組合員の高齢化などにより減少傾向は続くと思われる。 そうなってくると、渓魚資源は限られたものになり、河川によっては枯渇することも考えられます。 どうしても釣りたければ釣り人自ら行動しなければならない時代が迫っていると言えます。 大好きな渓魚、渓流を大切にする自覚をもち、乱獲の自制や基本的なルールを守る意識が必要です。 |

| 渓の雑学 バックナンバー |

| 大滝を前にして | |||||

| 2017/02/15 大滝を前にして「越えるか」「撤退するか」を考えることがある。 頭の中は『滝を越えれば桃源郷になるかも知れない!!』が支配する。 実際に、滝を越えるとバカ釣れになったり大物が釣れることを何度も経験している。 いや、いい思いをしたときの記憶は何時までも残るので、思ったほど回数は少ないのかも知れない・・・・ |

|||||

| 釣れなくても満足できる渓 | |||||

| 2017/02/14 黄金週間 泊まりがけで釣りに出かけた。 1日目を終えて、相棒と2日目は何処の渓に入るのか相談をして大体まとまったところに「あんたら、釣りかい?」と宿の親爺が加わった。宿に入ったときから気になっていたが、口ひげを長く伸ばした仙人のような風格の親爺だった・・・・ |

|||||

| 見釣りは面白い | |||||

| 2017/02/13 『見える魚は釣れない』と云う格言 こちらから見えているなら向こうからも見えている。 正真正銘の魚眼なんだから、水面を透してかなりの広範囲が見えているらしい。見られてしまったら警戒心を抱き捕食行動に移らないことが多い 「スレてやがる」なんて吐き捨てながら次のポイントに移動するしかない・・・・ |

|||||

| 赤テープに騙される | |||||

| 2014/10/29 エスケープルートは広い尾根に出た。 踏み跡は明確ではないが薄らとした道が続いていた。広いバカ尾根はどんな風に尾根が別れるのか分かりづらい・・・・エスケープルートに入る前に地図を確認した。同じ大きさの尾根が左右に分かれるところがあるのは確認済み。本来のルートは左、右は途中でいくつもの尾根に別れてなくなるから「右尾根に足を踏み入れてはいけない」と・・・・・ |

|||||

|

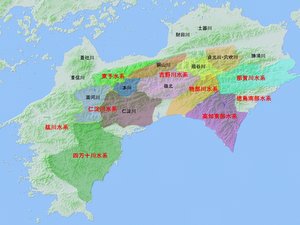

四国の水系分類 | ||||

| 2014/04/21 四国の水系を分類するには、一級大河川を念頭に置くとわかりやすくなる。 あくまでも個人的分類だが 吉野川水系、仁淀川水系、四万十川水系、物部川水系 肱川水系、那賀川水系 プラス→東予水系、高知東部水系、徳島南部水系 その他アマゴが棲んで居そうな渓流 |

|||||