四国の渓流釣り 渓の雑学

早期の谷の選びについて

四国の渓流釣り

四国の渓流釣り 渓の雑学

|

四国の渓流釣り |

|

渓の雑学

|

|

|

|

また、寒波が来ている。

朝起きると家の前は5cm以上の積雪があって前寒波のときより雪の量は多かった。

湿った雪だったので陽が当たれば融けると思っていたが、山は白いままだ。

前回の釣行のこともあって釣りに行くのを自嘲していたが、釣りに行けるのはもう少し先になりそうだ。

2月、3月の渓流は雪のため釣行先を決めるのが難しい。

早期の谷選びをどうすればいいのか?経験と思い付くことを地形と天気で整理してみた。

|

| 地形による雪の状況 | |

|

|

| 北斜面の谷より南斜面の谷

この時期、太陽の位置は北に傾いているので北斜面の方が陽当たりがよさそうなのだが、寒気は北から入ってくるので気温が上がらず、弱い陽射しでは雪を融かすには至らない。南斜面は寒気を北斜面で防ぎ気温の低下や雪の量が北斜面より少ないのだろうと思う。

東斜面の谷より西斜面の谷

太陽は東から昇り西に沈む、東斜面は日中の気温が上がらないうちに影になる。逆に西斜面は日中の気温が上がってから日が当たり出すので雪が溶けやすい。

渓幅が狭い谷より広い谷

陽当たりが関係する。谷筋に樹木が被さっている谷は春先でも雪が消えないことがある。

針葉樹の谷より広葉樹の谷

広葉樹は落葉しているので陽当たりが良い。しかし、広葉樹林は植林の針葉樹林より標高が高い場所にあることが多いので標高を考慮する必要がある。

標高の高い谷より標高の低い谷

気温は100mで0.6℃下がると云われている。

こうやって書いてきたが谷は一つの方向に伸びているのではなく、蛇行したり急に方向を変えたり渓幅は逐次変化し標高は高くなるので、個々の傾向を見定めて谷選びしなければならない。

|

|

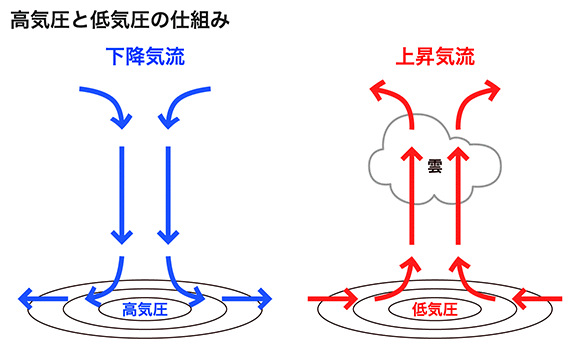

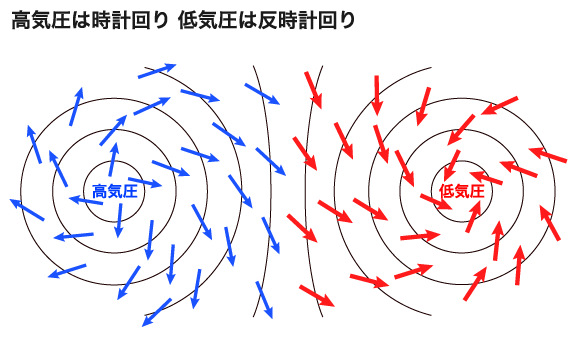

| 天気図の基本知識 | |

|

|

|

|

|

|

| 天気図のパターン | |

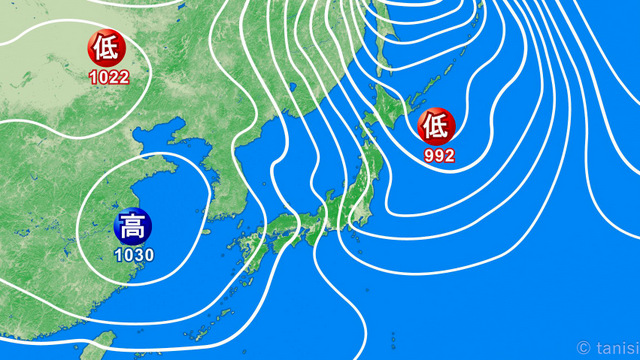

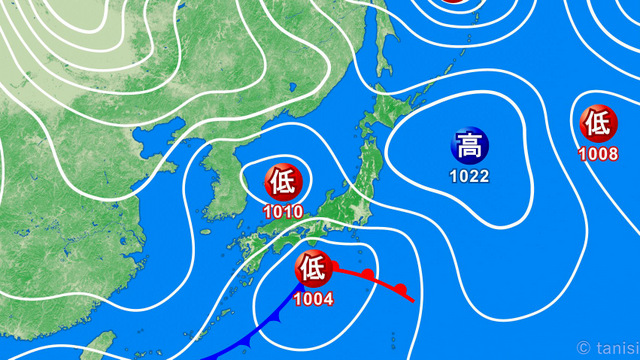

| 西高東低 日本列島の西側に高気圧、東側に低気圧があるパターンの気圧配置 主に、冬に見られるため「冬型の気圧配置」ということもあり、日本付近には冷たい北風が吹き寒くなる。日本列島にかかる等圧線の数が増えると北風が強く寒気団が降りてくる。 |

|

|

|

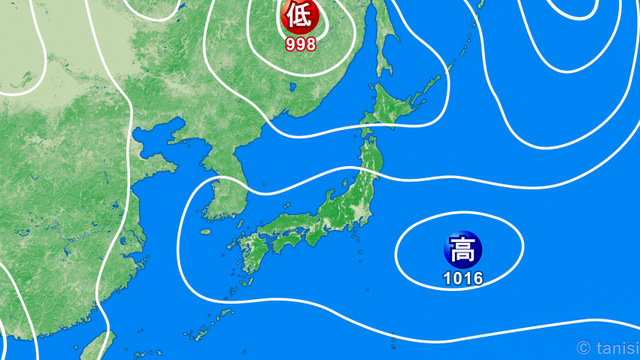

| 南高北低 日本列島の南側に高気圧、北側に低気圧があるパターンの気圧配置、主に夏に見られることが多く、夏になると日本の南側に太平洋高気圧が張り出します。この太平洋高気圧は暖かく湿った空気を持っており、日本付近を覆うと気温が上昇し、蒸し暑くなる。 |

|

|

|

|

南岸低気圧 |

|

|

|

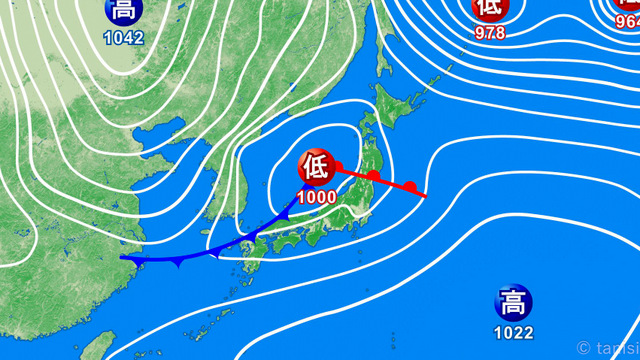

| 日本海低気圧 東シナ海や黄海で発生した低気圧が、日本海を進むことをいい、主に春に見られるパターンで、日本海低気圧が通過すると、日本付近は南よりの風が吹き暖かい空気が流れ込む、特に日本海側ではフェーン現象が発生することがあり、気温が急上昇し、湿度が下がる場合がある。また、立春から春分の間で日本海低気圧が通過するときに、初めて観測される強い南風を春一番と呼ぶ。 |

|

|

|

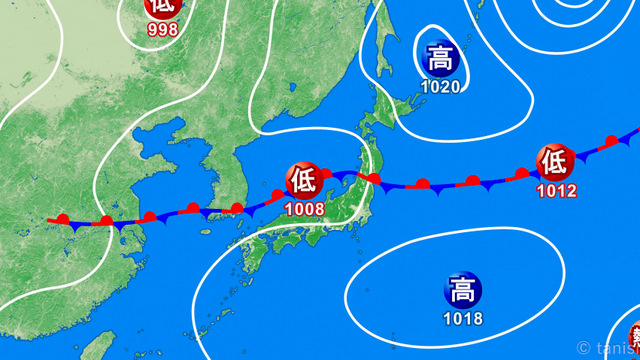

| 梅雨 6月から7月に見られやすい気圧配置で、オホーツク海付近にオホーツク海高気圧、日本の南には太平洋高気圧があって、日本付近には前線が停滞している状態、この停滞している前線を「梅雨前線」と呼ばれ、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むと、大雨となるおそれがある。 |

|

|

|

|

天気図では、西高東低で等高線が込んでいるから「寒そうだなぁ」と大まかな傾向は分かっても、個別の天気は分からない。個々の天気は、週間天気と3時間毎の2日間天気でイメージするのが一般的だが、平成の大合併で山間部の行政区が統合され行政区中心の平地の天気しか公表されなくなり、山や谷の近くにある山間部の天気が解りづらくなった。 |

|

| 天気を判断するのに併用するアプリ | |

|

|

| てんきとくらす 行楽地の天気⇒高原・山で近くの山の天気を見ることが多い。 得られる情報は、 高度2000mと高度1500m付近の3時間毎の気温と風速・風向きを得られる。指標は、A登山に適している・Bやや登山に適していない・C登山に適していないの3つだけなので、上記の情報を元に自身で考えるしかないようだ。それと山と谷の地形の差を考慮する必要もある。 |

|

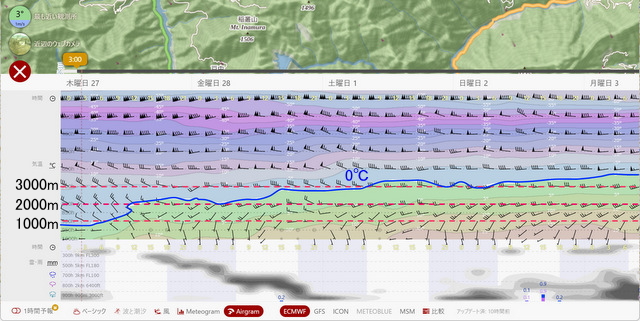

| Windy 視覚的に天気を見るにはWindyに勝るものはない、。 世界最高水準のECMWF(欧州中期予報センター)を気象データベースに使っているので精度が高い。またGFS(米国立気象局)・ICON(ドイツ気象局・MSM(気象庁)など他の気象データベースにも切り替えることもできる。 雨雲レーダー、雨、雷、風、気温、積算雨量、気圧等の天気指標をグラフィカルに時間経過で表し、ズームアップが自由自在なので視覚的に分かりやすい。 特筆すべきは、地図上に気象情報の知りたい場所を指定してフラッグを立てるとピンポイントで気象情報を得られ、時間経過の推移にも対応している。フラッグをクリックすることで、その地点の3時間毎の週間気象情報(天気・気温・雨量・風速・風向き)を下段に表示される。また、メテオグラムで雲の状態、エアグラムで上空の空気温度が表示できるようになっている。 |

|

|

|

| エアグラムで上空の大気温度を確認する。 上空1000~3000m(赤い点線)の温度が0℃(青い点線)を上回れば雪解けが早まる印象、雲がどの高さに位置しているのか確認できる。大気の温度が低い状態で色が濃く低い雲があると雪になる。 28日の金曜日は雨だね。 スマホアプリもあるのでダウンロードして現場で活用できる。 |

|

| 登山アプリ 天気アプリは、どうしても客観的な情報になるので登山アプリの写真を見て雪の状況を確認する。お薦めの登山アプリはヤマレコだが登録者数が多いYamapの方が情報量が多い。 Yamapの写真は地形図に紐付けられ標高がわかるので釣行先の標高と前述した地形を重ね合わせれば大体の雪の状況が分かる。有名な山ならリアルタイムで活動日記が更新されている。 検索方法は「Yamap・○△山」⇒○△山を含む活動日記一覧くクリック |

|

|

| 早く、暖かくなれば良いね。 |

| 渓の雑学 バックナンバー |

| 吉野川 源流の旅 | |||||

| 2018/12/12 瓶ヶ森・西黒森を冠とし石鎚山系南側、嶺北北側のの水を集め東進、南小川と合流する辺りから北に進路を変え最長支流の銅山川や祖谷川合流、再び東に進路を取り剣山系北側の水を集め徳島市で紀伊水道に注ぐ延長194kmの吉野川は四国最大の河川です。また、池田ダムから取水した香川用水を流域面積に加えるなら四国4県に恵みの水をもたらしていると云える。・・・・ |

|||||

| 四国のブナ分布 剣山系 四国のブナ分布 石鎚山系 | |||||

| 2018/10/27 源流釣りは山奥深い深山幽谷が釣り場、魚止めを探り更に奥へ分け入る。 人工林の暗く単調な植生とは対照的に自然林の渓間は明るく多種多様な植生が現れるので釣ってて気持ちがいい。自然林を代表する木は何と言ってもブナだ、特に大ブナは姿形が美しく神々しささえ感じることがある。ブナは天然のダムと呼ばれ山に降った雨を根元に蓄え、渇水時期でもジワジワと供給するので水が切れることはない渓間は自然の豊かさが保たれる・・・・ |

|||||

|

四国の渓魚放流状況(2018) | ||||

| 2018/3/1 2018年『四国の渓魚放流状況』を更新しました。 2018年度傾向 ・土居町内水面漁協が去年放流魚を確保できなかったため 4月以降に放流するそうです。 ・物部川⇒大幅放流減 高知は全体に放流減となっています。 ・那賀川⇒放流増加傾向 |

|||||

| 四国の渓魚放流状況を深読み | |||||

| 2017/02/23 2017年『四国の渓魚放流状況』を更新しました。 ⇒四国の渓魚放流状況 去年から、放流量が全期間(35年分)だったのを10年間に変更した。 これは、アマゴの寿命やページの見やすさを考慮した結果です。 ただ、見やすくなったか?と問われれば数字の羅列だけなのでそれなりですね。 |

|||||

| 大滝を前にして | |||||

| 2017/02/15 大滝を前にして「越えるか」「撤退するか」を考えることがある。 頭の中は『滝を越えれば桃源郷になるかも知れない!!』が支配する。 実際に、滝を越えるとバカ釣れになったり大物が釣れることを何度も経験している。 いや、いい思いをしたときの記憶は何時までも残るので、思ったほど回数は少ないのかも知れない・・・・ |

|||||