等高線を読む

四国の渓流釣り

四国の渓流釣り 源流釣り入門 地図を読む

等高線を読む |

四国の渓流釣り |

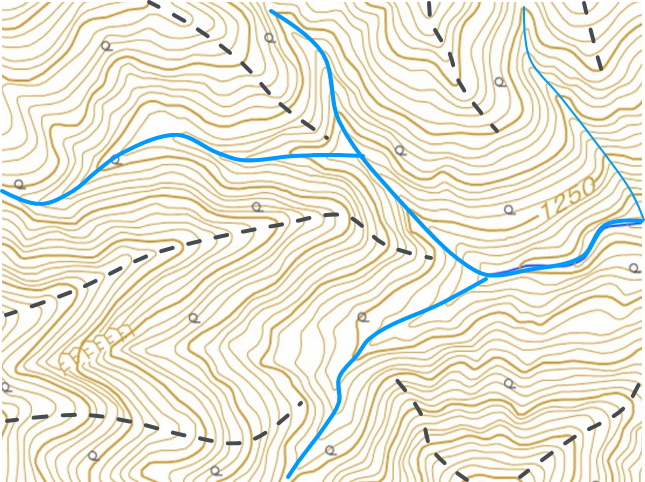

| 等高線で何がわかるのか ①傾斜の違い 等高線の間隔が広いと傾斜が緩く、狭いと傾斜がきつくなります。 ②尾根筋と谷筋の違い 尾根はピークから伸び、谷は尾根と尾根の間に突き上がっています。 尾根の特徴 丸みを帯びてピークから伸びています。 谷の特徴 尖ってピークとピークの間にに向かっています。 これは、尾根と谷の幅の違いからくるものです。 当然幅の広い谷(川ですね)は丸みを帯びています。 ③標高 1/25000の地形図は10m間隔で等高線が書かれています。50m毎に太い線で表記 標高が書かれた等高線を辿れば標高がわかります。 ④尾根、谷の方向 尾根、谷がどんな方向に向きながらどんな形をしているのか。 なんだ、尾根と谷しかわからないじゃないかと思われるかも知れませんが、地形は規模の大小はありますが尾根と谷の組合せでできています。 |

|

| ①傾斜を読む 下の表-1は地形図(1/25000)の標高差50mの距離(底辺)を実測した値を角度で表しました。 斜辺は実際に遡行する距離になります。 エクセルの計算式 角度=ATAN(高さ/底辺)*(180/PI()) 等高線の込み具合を角度に置き換えると、地図で見た印象と現場で遡行した感覚の相関関係が解りやすくなると思います。あくまでも平均斜度です。渓を遡行する場合、平坦な場所と落ち込み(滝)の組合せになるので、思い描く角度のイメージよりキツく感じます。私的感覚は、角度が 15°以上はキツイ渓、20°以上はムチャクチャキツイ渓、30°以上は連爆、40°以上は壁になります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表-1(標高50m間隔の長さを測定します。)

|

| 傾斜を読むのは渓筋ばかりではありません。 両岸の傾斜がどうなのか?現在位置の手掛かりが少ない場合、重要な確認要素になる筈です。 また、上に道がある場合、どの斜面に取り付けば楽に登れるのかなど、等高線の傾斜を読めれば、無駄なダメージを負うことも少なくなると思います。 |

大岩が重なり合った滅茶苦茶キツい渓 |

| ②谷筋を読む 渓で現在位置確認をする方法として支流の流れ込みを見るのが最も有効です。 右、左どちらから流れ込んでいるのか、次の支流までの距離を地図と照らし合わせてください。 水量を見る方法もあります。しかし、水量は季節よって、また、降雨の後先で違います。 支流の大きさは流域面積で決まります。流域面積とは、その支流に雨を集める山域の面積のことです。支流(谷)は尾根と尾根の間を流れています。遡行している渓筋から二つの尾根の頂点を線で結び囲った範囲が流域面積になります。 最初に通過した支流の水量を頭に焼き付けてください。それ以降に通過する支流の大きさの判断基準になります。水量の相対関係を見ることによって現在位置確認ができるようになります。 |

|

| ③尾根筋を読む 源流の魚止めまで釣り上がったのはいいものの「帰り道がない」なんてことはよくあることです。地図を持っていないと釣り上がった渓筋を引き返すしか手はありません。しかし、渓を下るのは登るより遙かに危険です。滝を幾つも越えてきたとなるとなおさらです。 渓の両側には必ず尾根があります。地図を見て近くに緩い尾根があれば楽に帰ることができるでしょう。また、尾根道があれば地図に載っていなくても何処かの林道に続いていくことがよくあります。 尾根を利用する上で気を付けておきたいのが尾根の分岐です。あやしい踏み跡を辿って知らず知らずのうちにルートを外すことがあります。尾根は小ピークから分岐することが多いので、小ピークが現れたら地図を確認するようにすれば尾根の分岐で迷うことはありません。 |